TIPPS rund um den Hund

Themen, die Dich interessieren könnten

Kastration beim Hund: Notwendigkeit oder überflüssige Operation?

Die Kastration oder Sterilisation soll eine unerwünschte Fortpflanzung verhindern

Eine Kastration aus medizinischen Gründen entspricht dem Tierschutzgesetz

Eine Kastration erfolgt manchmal aus Bequemlichkeit, um das Zusammenleben mit dem Hund zu vereinfachen

Oft erhöht eine Kastration das Risiko für andere Erkrankungen

Die Kastration ist eigentlich ein Routineeingriff, der bei jedem Hund, der nicht zur Zucht eingesetzt wird, durchgeführt werden sollte. Oder etwa doch nicht? Sollte eine Kastration nicht nur aus medizinischen Gründen erfolgen? Hat die Operation vielleicht Auswirkungen, die vor der Entscheidung nicht in Betracht gezogen wurden?

1. Der Unterschied zwischen Sterilisation und Kastration:

Bei einer Sterilisation werden die Eileiter beziehungsweise die Samenleiter durchtrennt. Eierstöcke und Hoden werden nicht entfernt.

Bei einer Kastration werden die Geschlechtsdrüsen vollständig entfernt. Die Eierstöcke, die Gebärmutter oder die Hoden werden bei der Operation entnommen.

Bei Hunden wird immer eine Kastration durchgeführt, da eine Sterilisation nicht die erwünschten Auswirkungen hat. Bei sterilisierten Hündinnen würde weiter eine Läufigkeit auftreten. Eine Gravidität ist allerdings nicht mehr möglich. Hormonell bedingte Krankheiten und Verhaltensweisen bleiben bestehen.

2. Der beste Zeitpunkt für eine Kastration:

Hündin: 12 bis 24 Monate

Rüde: 12 bis 24 Monate

Die Operation sollte immer erst nach dem Ende der Pubertät durchgeführt werden. Nur so können die Veränderungen im Körper und im Gehirn von Ihrem Hund vollständig abgeschlossen werden. Nach der Pubertät treten bei den Hunden nicht mehr so häufig Stimmungsschwankungen auf, das rationale Problemlösungsverhalten ist ausgereift.

3. Wann sollte unbedingt eine Kastration durchgeführt werden:

Pyometra: Eiteransammlung in der Gebärmutter

Eierstockzysten: durch eine zu hohe Produktion von Östrogen (ovarielle Imbalance Typ I)

Das Gewebe der Scheide schwillt sehr stark an. Durch die Hyperplasie können sich leichter Bakterien ansiedeln

Starke Scheinträchtigkeit nach der Läufigkeit

Mammatumore

Vaginalprolaps: die Schleimhaut der Vagina fällt nach außen vor

Diabetes mellitus: ein zu hoher Östrogengehalt verhindert die korrekte Wirkung der Medikamente

Orchitis: Hodenentzündung

Tumore der Hoden

Perianaltumore

Perinealhernie

Prostatatumore

Kryptorchismus

4. Wie eine Kastration durchgeführt wird:

Rüde: Vor dem Hodensack wird ein Hautschnitt gesetzt. Die Hoden und Nebenhoden werden vorverlagert, abgebunden und durchtrennt. Die Hautwunde wird mit Nähten verschlossen.

Hündin: Hier ist eine Öffnung des Bauchraums erforderlich. Die Muskulatur wird in der Medianlinie durchtrennt. Die Gefäße der Eierstöcke werden abgebunden, die Eierstöcke vorverlagert. Nach der Durchtrennung der Bänder wird die Gebärmutter kurz vor der Zervix abgebunden und durchtrennt.

Die Operation kann auch ohne Öffnung des Bauchraum mit einem Endoskop erfolgen.

5. Alternative zu einer operativen Kastration:

Diese Möglichkeit besteht nur für Rüden. Auf Höhe des Halses wird ein Chip mit einem Hormonimplantat eingesetzt. Die Produktion von Testosteron wird dadurch für sechs bis zwölf Monate verringert.

Diese Form der Kastration darf nicht bei noch nicht ausgewachsenen Hunden durchgeführt werden. Durch das Implantat verknöchert die Wachstumsfuge zu früh. Bewegungsstörungen treten auf.

6. Verändern sich die Hunde nach einer Kastration?

Die Kastration kann das Wesen, den Körper und die Gesundheit Ihres Hundes verändern.

Übergewicht: Der Stoffwechsel kastrierter Hunde läuft langsamer ab. Deshalb muss die Ernährung umgestellt werden. Fette und Energie im Futter werden verringert, der Anteil der Ballaststoffe erhöht.

Ein Bewegungsprogramm fördert die Fitness Ihres Hundes und verhindert Übergewicht

Training: Durch die Kastration kann die Hirnfunktion Ihres Hundes eingeschränkt sein. Er reagiert empfindlicher auf Stress. Demenz kann früher auftreten

Die Kastration kann nur hormonell bedingtes Verhalten beeinflussen. Andere Verhaltensprobleme bleiben bestehen. Bei Verhaltensauffälligkeiten sollten Sie daher immer Kontakt mit einer HundetrainerIn aufnehmen. (pettrainers auf petdoctors.at)

7. Welche Probleme nach einer Kastration auftreten können:

Inkontinenz: Die Blase senkt sich, der Schließmuskel der Blase funktioniert nicht mehr richtig. Während des Schlafs oder im Liegen kommt es zu einem unkontrollierten Harnverlust. Besonders gefährdet sind: Hündinnen mit einem Gewicht über 20 Kilogramm, Boxer, Dobermann, Riesenschnauzer, Rottweiler

Fellprobleme: Die Unterwolle wächst stärker. Das Fell erinnert an ein Welpenfell. Da die Talgdrüsen nicht mehr durch das Testosteron angeregt werden, wird das Fell flauschig und stumpf. Häufig tritt Fellverlust im Bereich der Flanken auf. Besonders betroffen sind Cocker Spaniel, Irish Setter und Dackel

Übergewicht

Tumore: das Risiko für die Bildung von Perianaltumoren und Prostatatumoren ist erhöht. Ebenso steigt das Risiko für Tumore in der Milz, dem Herzen oder der Knochen

Schäden an den Gelenken: wird ein Hund zu früh kastriert, steigt das Risiko für Fehlbildungen der Gelenke

Kreuzbandriss: Ohne Testosteron wird das Bindegewebe schwächer, Muskeln bauen sich schneller ab.

Demenz: Im Alter lagern sich schädliche Proteine im Gehirn und an den Nerven ab. Die Ablagerung wird bei nicht kastrierten Hunden durch Östrogen teilweise verhindert. Bei Rüden wird Testosteron im Gehirn in Östrogen umgebaut. Fehlt die Schutzfunktion, wird Ihr Hund im Alter orientierungslos, nervös und vergesslich.

8. Rechtliche Grundlage:

Im deutschen Tierschutzgesetz ist im § 6 Absatz 1 die Kastration von Hunden, die nicht wegen einer medizinischen Indikation erfolgt verboten.

In Österreich ist im Tierschutzgesetz § 7 Punkt 2 festgehalten, dass Kastrationen bei Hunden auch zur Verhütung der Fortpflanzung durchgeführt werden dürfen.

(Übergewicht, Inkontinenz, Demenz - news 14/01/21)

Wie nehmen Hunde Zeit wahr?

Sie wissen, wann es Zeit für die nächste Mahlzeit ist

und werden schon Minuten vor der Heimkehr ihres

Herrchens ganz aufgeregt vor Vorfreude. Doch wie

genau funktioniert die Zeitwahrnehmung von Hunden?

VON BARBARA BUENAVENTURA

VERÖFFENTLICHT AM 14. MAI 2021, 15:28 MESZ

Das Zeitgefühl von Hunden, so verlässlich es bisweilen auch sein mag, hat nichts

damit zu tun, wie wir Menschen Zeit wahrnehmen.

Sie wecken den Besitzer, wenn er morgens zu lange schlafen sollte, und scheinen ganz

genau zu wissen, wann es Zeit zum Füttern, Spazierengehen oder für die Heimkehr

von geliebten Familienmitgliedern ist. Doch was bedeutet Zeit eigentlich für Hunde –

und wie nehmen sie Zeiträume wahr? Klar scheint zunächst lediglich: Das Zeitgefühl

von Hunden, so verlässlich es bisweilen auch sein mag, hat nichts damit zu tun, wie

wir Menschen Zeit wahrnehmen.

Woraus besteht unser Zeitgefühl?

Ganz allgemein bezeichnet der Begriff des Zeitgefühls – auch Zeitempfinden genannt

– die Fähigkeit von Menschen und Tieren, die Dauer eines objektiven Vorgangs

abzuschätzen. Wir Menschen nehmen dazu unterschiedliche Werkzeuge zu Hilfe,

denn nur in Ausnahmefällen messen wir die Zeit durch Mitzählen von Sekunden. Zur

Einschätzung nutzt das Gehirn etwa das Maß der geistigen Tätigkeiten oder

Denkprozesse, die aus der Beschäftigung während des Vorgangs entstehen. Erfordert

ein objektiver Vorgang hohe Aufmerksamkeit, empfinden wir ihn als länger als wenn

er nur wenig Denkprozesse erregt. Unter anderem die innere Uhr und extreme

Emotionen beeinflussen, als wie lang wir einen Vorgang subjektiv wahrnehmen,

besonders dann, wenn wir nicht mehr warten können oder wollen. Bei allen

Schätzungen und Empfindungen rund um die Zeit können wir Menschen uns

dennoch an einer Größe orientieren, die alles andere als variabel ist: der Uhr.

Hunde können Zeiträume einschätzen

Mit der Uhrzeit hat das Zeitgefühl eines Hundes sicherlich nichts zu tun: „Hunde

sind Weltmeister darin, Muster zu erkennen. Die kleinsten Verhaltensweisen, die die

Besitzer zeigen und immer wieder wiederholen, nehmen Hunde wahr und reagieren

darauf“, sagt Dr. Leopold Slotta-Bachmayr, Biologe an der Universität Salzburg und

Trainer für Rettungs-, diverse Spür- und Therapiehunde. Solche vom Menschen

gemachten Muster sind natürlich oft von der Uhrzeit beeinflusst: das morgendliche

Aufstehen und Vorbereiten der Mahlzeiten, das Holen der Leine für den

Abendspaziergang oder das Zusammenpacken der Sachen für die Hundeschule. Die

kleinen Details signalisieren dem Hund: Es ist Zeit für Aktivität X oder Y. Dabei kann

der Hund auch weiter auseinanderliegende regelmäßige Events bis auf den Tag

vorhersehen lernen – zum Beispiel den wöchentlichen Besuch des Hundetrainings:

„Eigentlich machen wir immer alles gleich und trotzdem ist der Hund schon Stunden

vorher aufgeregt, weil er weiß, dass heute Freitag ist und Training ansteht“, sagt

Slotta-Bachmayr.

Doch es geht noch um einiges komplexer – denn neben konkreten Zeitpunkten

können Hunde wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge auch Zeiträume

einschätzen und diese hinsichtlich ihrer Länge unterscheiden. In einer Studie, die

2011 im Fachmagazin Applied Animal Behaviour Science erschien, wurde untersucht,

inwiefern Hunde, die alleine zu Hause gelassen wurden, ein Gespür dafür hatten, wie

viel Zeit bis zur Rückkehr ihrer Besitzer verging. In Experimenten wurden zwölf

Hunde entweder 30 Minuten, zwei oder vier Stunden allein gelassen und im

Anschluss das Verhalten der Hunde bei der Rückkehr ihrer Besitzer analysiert. Das

Ergebnis: Je länger die Trennungsdauer, desto aufgeregter und vorfreudiger reagierte

der jeweilige Hund, wenn sein Besitzer zurückkehrte.

Die Macht der Erinnerung diktiert das Zeitgefühl

Auch das Erinnerungsvermögen beeinflusst das Zeitempfinden von Tier und Mensch.

Pawlow bewies mit seinen Versuchen (Stichwort: klassische Konditionierung) bereits,

dass Tiere über implizite Erfahrungen verfügen, die etwa für das Lernen und

Reaktionen verwendet werden. Weniger eindeutig ist die Frage zu beantworten, ob

Hunde auch über ein Episoden- oder auch deklaratives Gedächtnis verfügen, das

Ereignisse in einen zeitlichen Kontext setzt wie etwa, wo oder wann etwas passiert ist

sowie persönliche Erfahrungen speichert. Eine Studie zur Imitierfähigkeit von

Hunden aus dem Jahr 2009 zeigte, dass Hunde eine vorgeführte Aktion auch 24

Stunden später noch nachahmen können. Sie rufen das Vorgeführte also auch nach

einem Tag noch aus dem Gedächtnis ab und führen es aus. Es deutet also alles darauf

hin, dass auch Hunde einen Vorgang in der Vergangenheit einordnen und in Kontext

setzen können.

Verknüpfung von Biorhythmus und sensorischen

Fähigkeiten

Ein essentieller Faktor, der dem Zeitgefühl von Hunden einen Rahmen gibt, ist ihr

Biorhythmus. Wie die meisten Säugetiere leben Hunde in einem zirkadianen

Rhythmus: Ihr Organismus sagt ihnen, wann sie innerhalb eines Zeitraums von etwa

24 Stunden aktiv sein können und wann sie Ruhe brauchen. Im Zusammenspiel mit

den Aktionen ihres Herrchens oder Frauchens ergeben sich im Lauf der Zeit

eingespielte Routinen, die dem Hund mitteilen, wann es Zeit für den nächsten Schritt

im Tagesablauf ist.

Unterstützt werden diese Eindrücke durch die ausgeprägten sensorischen

Fähigkeiten des Tiers: So kann sich der Hund etwa an sich verändernden

Lichtverhältnissen und/oder der Länge der Schatten orientieren. Interessant wird

dies bei den Zeitumstellungen von Sommer- und Winterzeit, sagt Dr. Slotta-

Bachmayr: „Auf einmal passen unsere Routinen mit der Tageszeit – sprich: dem

Sonnenstand – nicht mehr zusammen. Damit wird vom Menschen ein Muster

unterbrochen. Der Hund muss nun das Verhalten dem aktuellen Sonnenstand

zuordnen. Das macht er zwar das ganze Jahr über, in diesen Fällen geschieht die

Veränderung allerdings kontinuierlich, während sie bei der Zeitumstellung abrupt

erfolgt.“

Besonders wichtig sind für den Hund als Makrosmatiker generell die Gerüche – doch

welche Rolle spielen sie in Bezug auf das Zeitgefühl? Alexandra Horowitz,

Psychologin und Leiterin des „Dog Cognition Lab“ des New Yorker Barnard Colleges,

spricht vom so genannten „Geruch der Zeit“: Sobald der Hundebesitzer die eigenen

vier Wände verlassen hat, ändert demnach der Raum mit der Zeit seinen Geruch. Der

spezifische Duft des Besitzers verblasst langsam - hat er einen bestimmten

Veränderungsgrad erreicht, weiß der Hund, dass die Heimkehr unmittelbar bevor

stehen muss. Hinweise auf Bestätigung dieser These gab ein Versuch im Rahmen

der BBC-Reihe „Inside the Animal Mind“, bei dem kurz vor der Heimkehr des

Besitzers dessen Geruch im Haus durch ein kurz vorher getragenes T-Shirt

„aufgefrischt“ wurde: Der Hund, der sich sonst schon 20 Minuten vor dem regulären

Heimkommen seines Herrchens aufgeregt ans Fenster stellte, blieb entspannt liegen

und schien sogar überrascht, als sein Besitzer kurze Zeit später das Haus betrat.

Spürhundtrainer Slotta-Bachmayr, der sich auf wissenschaftlicher Ebene unter

anderem mit Gerüchen und Geruchsausbreitung beschäftigt, kann dieses Phänomen

erklären: „Gerüche bestehen aus einer Menge verschiedenster Substanzen und je

kleiner ein Molekül ist, umso schneller verdampft es. Also verändert sich der Geruch

durch das Verdampfen der Moleküle. Und auch wenn sein ursprünglicher Charakter

erhalten bleibt, so verändert sich die Zusammensetzung mit der Zeit.“ Mit Hilfe von

Gerüchen könne ein Hund also Zeiträume abschätzen – „ich denke aber nicht, dass

sie Tageszeiten riechen können, außer wenn bestimmte Gerüche zu bestimmten

Tageszeiten auftreten. So wie das Einschalten des Herds, der, auch ohne dass gekocht

wird, einen bestimmten Geruch verströmt und dem Hund in erster Linie signalisiert,

dass bald gekocht wird und weniger, dass es mittags ist.“

Welcher Faktor ist am wichtigsten für das Zeitgefühl

von Hunden?

„Geruch zieht die Zeit für Hunde zusammen wie ein Gummiband, er katapultiert

etwas aus der Vergangenheit und aus der Zukunft ins Jetzt“, schreibt Alexandra

Horowitz in ihrem Buch „Hund – Nase – Mensch. Wie der Geruchssinn unser Leben

beeinflusst“. Für Biologe Slotta-Bachmayr ist ein grundsätzlicher Faktor viel

wichtiger, der dem Hund zeitliche Orientierung bietet: „Vielmehr geht es um die

Synchronisation mit dem Menschen. Wenn Hund und Mensch sich gut verstehen,

aufeinander eingespielt sind, gut kooperieren, dann ist es vor allem eine Frage von

gemeinsamen Routinen, mit denen sich der Hund am Menschen orientiert. Dann

muss er auch die zeitlichen Abfolgen nicht kennen oder erkennen müssen.“

nationalgeographic

AUS GEGEBENEM ANLASS!!!!

LISTENHUNDE: JEDER HUND IST EIN „GUTER HUND“

Was haben Bordeauxdogge, Ridgeback, Tosa Inu und Pit Bull Terrier gemeinsam? Sie gehören zu einer Reihe an Hunderassen, die zumindest in einem der Bundesländer Niederösterreich, Vorarlberg oder Wien zu den „Hunden mit erhöhtem Gefährdungspotential“ gezählt werden. Als Konsequenz müssen Halter:innen sogenannter „Listenhunde“ bundeslandspezifische Auflagen erfüllen. Dazu können strengere Maulkorb- und Leinenvorgaben, eine Bewilligungspflicht in Vorarlberg oder ein eigener Sachkundenachweis in Niederösterreich und Wien gehören. In der Landeshauptstadt dürfen betreffende Rassen sogar seit 2020 nicht mehr gezüchtet werden. Wissenschaft und NGOs fordern schon lange, dass diese Listen abgeschafft und durch effektive Präventionsmaßnahmen ersetzt werden [1].

RASSELISTEN SIND WEIT VERBREITET, ABER NUTZLOS

Seit der Einführung der ersten Rasselisten vor teilweise mehreren Jahrzehnten hat sich in der Kognitions- und Verhaltensforschung von Hunden viel getan. Viele Mythen konnten beseitigt werden und neue Erkenntnisse liefern laufend Einblicke, worauf es bei einer harmonischen Mensch-Hund Beziehung ankommt und welche Faktoren Beißvorfälle begünstigen.

Anlässlich eines tragischen Vorfalls wurde auch die Veterinärmedizinische Universität Wien 2018 mit einer Übersicht der aktuellen rechtlichen und wissenschaftlichen Situation beauftragt. Das Ergebnis: In Österreich stehen zwischen 8 und 13 Rassen auf der Hundeliste, in Deutschland 3 bis 19. Trauriger Spitzenreiter ist die Schweiz, wo je nach Kanton 3 bis 31 (!) Rassen als Listenhunde zählen und damit pauschalisiert als bösartig abgestempelt werden. Doch alle diese Länder haben gemein, dass sich ihre Prävalenz von Beißvorfällen auch nach dem Inkrafttreten von Listenregelungen nicht von listenfreien Gebieten unterscheidet. [1].

LISTENHUNDE SIND NICHT AGGRESSIVER

Angesicht der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zusammenhang von Verhalten und Genetik einzelner Hunderassen ist die Ineffektivität der Listenregelungen auch nicht verwunderlich: Bei einer der umfangreichsten Studien zu diesem Thema wurden über 13.000 Hunde von 31 Rassen mittels Wesenstests evaluiert. Nicht nur wurden große Unterschiede zwischen Individuen innerhalb einer Rasse gefunden, es konnte auch keine Beziehung zwischen rassetypischem Verhalten und der ursprünglichen Gebrauchsfunktion, also beispielsweise der Bewachung des Hofs oder dem Einsatz bei Hundekämpfen, festgestellt werden [2]. Eine topaktuelle Studie von 2022 fand sogar heraus, das nur 9 % des Verhaltens eines Hundes durch seine Rasse bestimmt wird [3].

Vor allem das Aggressionspotential eines Hundes ist für die Listenhunddebatte relevant. Aggression gehört zu den Wesensmerkmalen eines Hundes, die im geringen bis mittleren Maße vererbt werden können. Angenommen, dass von Listenhunden rassetypisch mehr Gefahr ausgehen würde, müssten Listenhunde auch höhere Werte auf der Aggressionsskala erzielen als andere Hunde. Dem widerspricht, dass zwischen verschiedenen Hundetypen keine Unterschiede bei Spielfreude, Neugier, Freundlichkeit und Aggressivität gemessen werden konnten [2]. Für gängige Listenhunde wie Pitbull und Rottweiler wurde zudem kein überdurchschnittliches Gewaltpotenzial ermittelt [1]. Listenhunde sind folglich per se nicht aggressiver. Sie neigen weder in erhöhtem Maße zu Gewalt, noch machen sie ihre ursprünglichen Einsatzgebiete gefährlicher als andere Vierbeiner.

WARUM KOMMT ES DENNOCH ZU UNFÄLLEN?

Dass dennoch manche Hunde auffällig werden, hängt viel von äußeren Einflussfaktoren ab. Dazu gehören die Aufzuchtbedingungen des Wurfes und die ersten Erfahrungen, die die Tiere beim Züchter gemacht haben. Vor allem aber die Sozialisierung bei den Besitzer:innen und die dort angewandten Trainings- und Beschäftigungsmethoden sind entscheidend. Aversive Trainingsmethoden, also beispielsweise direkte Konfrontation oder Bestrafung, können Aggressions- und Angststörungen nachweislich steigern. Letztlich beeinflusst sogar der Charakter der Besitzer:innen und deren Interaktionsstil mit ihren Hunden, wie Hunde während stressiger Situationen reagieren [1].

Abgesehen von der Vorgeschichte des Hundes spielt bei jedem Unfall auch das Handeln der beteiligten Menschen eine Rolle. Videoanalysen konnten bestätigen, dass fast Dreiviertel aller Hunde vor Beißvorfällen deutlich Unwohlsein und Konflikt-vermeidende Signale kommuniziert haben. Werden diese deeskalierenden Signale ignoriert oder übersehen, steigert sich also die Wahrscheinlichkeit, dass Hunde zu deutlicheren Maßnahmen greifen müssen. Hier anzusetzen, dürfte deutlich mehr Erfolge bringen als ein breiter Generalverdacht gegen einzelne Rassen.

DEUTSCHLAND ERKENNT DIE VERANTWORTUNG BEI DEN HALTERINNEN

Zusammengefasst ist die gepriesene Notwendigkeit von Rasselisten weit von der Realität und vor allem der Wissenschaft entfernt. Die große Bandbreite an Rassen, die scheinbar willkürlich mancherorts verboten sind, in anderen, teils direkt angrenzenden Gebieten, aber ohne Auflagen erlaubt sind, hat erwartungsgemäß nicht zu einer Reduktion von Beißvorfällen geführt [1]. Daher ist es Zeit, die Ursache für Beißvorfälle nicht länger in der Genetik, sondern bei Erziehungspraktiken, Zucht und Sozialisation zu suchen.

In Deutschland sickern diese Erkenntnisse langsam auch in die Politik durch. In Niedersachsen, Thüringen und Schleswig-Holstein wurden die Rasselisten wieder gestrichen und Mecklenburg-Vorpommern gab Ende Juni bekannt, ebenfalls eine überarbeitete Hundehalter-Verordnung ohne Rasseliste umsetzen zu wollen. Während Teile Deutschlands also bereits als gutes Beispiel vorangehen, um Mensch und Tier besser zu schützen, beharren Vorarlberg, Niederösterreich und Wien weiter auf ihre nutzlosen Rasselisten. In Niederösterreich wurde sogar erst kürzlich ein neues Hundehalter-Gesetz verabschiedet, das ausführlich von Politik und NGOs diskutiert wurde. Unter anderem blieb leider auch die Kritik an den Rasselisten ungehört.

ÖSTERREICH BRAUCHT EINHEITLICHE BEISSSTATISTIKEN, KEINEN GENERALVERDACH

Zum Schutz von Mensch und Tier fordern wir schon lange, dass die Einschätzung, ob ein Hund aggressiv sei und warum nur im Einzelfall von ausgebildeten und tierschutzzertifizierten Hundetrainer:innen getroffen werden sollte. Diese Expertinnen und Experten müssen nach dem neuesten Stand der Wissenschaft umfassend kynologisch ausgebildet sein, wodurch ihr Urteil vielsagender ist als ein Generalverdacht.

Da gefährliches Verhalten eines Hundes nicht von seiner Rasse, sondern vor allem von seiner Haltung und damit seinen Halter:innen abhängt, sollte auch für Züchter:innen ein Sachkundenachweis eingeführt werden. Hofrätin DDr. Regina Binder, Tierrechtsexpertin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, bekräftigt dies in ihrem Abschlussbericht von 2019 und fordert umfassende Schulungsmaßnahmen für Erwachsene und Kinder im Allgemeinen, aber besonders für Hundehalter:innen und Züchter:innen. Zusätzlich braucht es eine flächendeckende Hundebissstatistik, für welche einheitlich geklärt werden muss, was unter einem „Biss“ überhaupt zu verstehen ist. Bei einem solchen vereinheitlichten Meldesystem müssen sowohl der Hintergrund über Opfer und Hund, als auch das Szenario und der Kontext eines Vorfalls standardisiert dokumentiert werden. Nur durch solche österreichweiten epidemiologischen Studien ist es möglich, wissenschaftsfundierte nationale Präventions- und Managementstrategien zu erstellen [1].

Quellen

[1] Binder R & Affenzeller N. Sicherheitspolizeiliche Hundegesetzgebung in Österreich unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen in Deutschland und in der Schweiz. 2019. Vereinärmedizische Universität Wien.

[2] Svartberg K. Breed-typical behaviour in dogs—historical remnants or recent constructs? 2006. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2005.06.014

[3] Morrill K, Hekman J, Li X, McClure J, Logan B, Goodman L, Gao M, Dong Y, Alonso M, Carmichael E, Snyder-Mackler N, Alonso J, Noh HJ, Johnson J, Koltookian M, Lieu C, Megquier K, Swofford R, Turner-Maier J, White ME, Weng Z, Colubri A, Genereux DP, Lord KA, Karlsson EK. Ancestry-inclusive dog genomics challenges popular breed stereotypes. 2022. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk0639

Die Nase des Hundes

Hunde sind wahre Meister im Erschnüffeln von Gerüchen. Die Nase des Hundes ist ein sehr feinsinniges Organ, mit dem die Vierbeiner Dinge wahrnehmen können, die für uns Menschen fast unerklärlich sind.

Hunde können die Fährten über viele Kilometer Entfernung aufnehmen, sie sind als Drogen-Spürhunde, Geldsuch-Hunde, Epilepsie-Hunde usw. tätig und können unsere Gefühle anhand von Gerüchen erkennen. Wie aber funktioniert der Geruchssinn unserer Hunde?

Wie funktioniert die Hundenase?

Vom Prinzip her ist die Funktion der Hundenase so angelegt wie bei uns Menschen. Über die Nasenlöcher gelangen die Geruchspartikel in die Nasenhöhle des Hundes. Die Nasenhöhle verfügt über Drüsen, die Feuchtigkeit abgeben. Die bereits aufgenommene Luft ist eh schon kühl und feucht und wird durch die Drüsen mit noch mehr Feuchtigkeit angereichert. Die Feuchtigkeit wiederum dient dazu, dass die Geruchsmoleküle mit der Riechschleimhaut in Kontakt kommen.

Die Riechschleimhaut bedeckt die Nasenmuscheln und beinhaltet die Riechzellen, die die Geruchspartikel an das Gehirn weitergeben. Damit die benötigte Feuchtigkeit nicht verlorengeht, müssen Hunde viel trinken. Ein Fährtenhund macht bei seiner Arbeit etwa 250 bis 300 Atemzüge pro Minute. Dadurch kommt es schnell zur Austrocknung der Riechschleimhäute und die Funktion lässt nach.

Zum Vergleich: Wir Menschen verfügen über Riechschleimhäute mit einer Oberfläche von etwa 5 Quadratzentimeter. Bei Hunden sind es je nach Rasse bis zu 200 Quadratzentimeter. Das hängt von der Form der Nase ab. Während kurznasige Hunde weniger Riechschleimhäute haben, verfügen langnasige Hunde über einen deutlich besseren Geruchssinn. Die Größe des Hundes spielt dabei keine Rolle: Dackel und Schäferhund haben beide eine lange Nase. Der Schäferhund hat allerdings eine doppelt so große Oberfläche der Riechschleimhäute als der Dackel. Daher werden Schäferhunde gerne als Fährtenhunde oder Drogenspürhunde eingesetzt.

Besonderheiten der Hundenase

Hunde verfügen über ein zusätzliches Riechorgan. Dabei handelt es sich um das sogenannte Jacobson-Organ. Dieses befindet sich am Gaumen hinter den Schneidezähnen des Hundes und dient der Wahrnehmung von Pheromonen. Damit können Hunde quasi den Gemütszustand von uns Menschen erschnüffeln und besonders auf läufige Hündinnen reagieren. Zu den Hunden mit den besten Spürnasen gehören:

-

Deutscher Schäferhund

-

Deutsch Kurzhaar

-

Labrador Retriever

-

Pointer

Die unangefochtene Nummer Eins bei den Schnüfflern ist der Bloodhound, auch als Bluthund oder St. Hubertushund bekannt. Er verfügt über 300 Millionen Riechzellen, während andere Spürnasen unter den Hunden über etwa 225 Millionen Riechzellen verfügen. Wir Menschen verfügen etwa über 20-30 Millionen Riechzellen.

Wie weit kann ein Hund riechen?

Die Nase des Hundes macht es möglich, Gerüche über große Entfernungen zu verfolgen. Mantrailerhunde werden dazu ausgebildet, die Spuren von Menschen zu verfolgen – sei es bei der Suche nach vermissten Personen oder flüchtigen Straftätern. Es reicht eine DANN-Probe aus, damit der Hund sich auf die Person fixieren kann. Dabei ist es möglich, dass Hunde eine Spur über eine Distanz von bis zu 10 km aufnehmen und diese zielsicher verfolgen. Die Nase des Hundes kann Gerüche aber nicht nur über weite Strecken verfolgen, sondern auch durch Materie. Geschulte Suchhunde sind in der Lage Geld zu erschnuppern, das sich in verborgenen Tresoren hinter einer Wandvertäfelung befindet. Ebenso können Hunde auf der Suche nach Personen Gerüche unter der Erde wahrnehmen. Bis zu 8 Meter unter die Erde reicht das Riechvermögen, bei Schneedecken, etwa bei der Suche von Lawinenopfern, sind es bis zu 3 Meter.

Leinenpflicht in der Brut- und Setzzeit

Um den Nachwuchs heimischer Wildtiere zu schützen, gelten in der Brut- und Setzzeit lokale Auflagen für Hundehalter – zum Beispiel eine zeitlich begrenzte Leinenpflicht in Wald und Flur.

Hier wird erklärt, worauf Sie in dieser Schonzeit achten müssen und wo Sie sich über die Auflagen an deinem Wohnort am besten informieren.

Was bedeutet Brut- und Setzzeit?

Als Brut- und Setzzeit wird der Zeitraum bezeichnet, in dem Wildtiere ihren Nachwuchs bekommen und aufziehen. Bei Vögeln ist es die Zeit des Nestbaus, des Brütens und der Aufzucht ihrer Jungvögel. Bei anderen Wildtieren, wie Kaninchen, Hasen, Rehen oder Wildschweinen, ist es die Zeit, in der sie ihren Nachwuchs in die Welt setzen und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

In den meisten Bundesländern beginnt die Brut- und Setzzeit am 1. April und geht bis zum 15. Juli. In einigen Bundesländern beginnt sie bereits Anfang oder Mitte März. Die damit für Hundebesitzer verbundenen Regelungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland und können sogar von Kommune zu Kommune abweichen.

Allen gemein ist jedoch, dass sie den Freilauf Ihres Hundes einschränken.

Warum muss Ihr Hund in der Brut- und Setzzeit an die Leine?

Dass viele Hundehalter von der Einschränkung des Freilaufs nicht begeistert sind, kann man gut verstehen. Machen ausgiebige Gassi Runden doch gerade im milden Frühling und Frühsommer besonders viel Spaß. Es handelt sich jedoch nicht um eine sinnlose behördliche Schikane, sondern um aktiven Tierschutz für trächtige und ungeborene Tiere sowie für Jungtiere.

Ihr Hund muss noch nicht einmal einen ausgeprägten Jagdtrieb haben – seine bloße Anwesenheit kann genügen, um Wildtiere zu gefährden. So verlassen zum Beispiel Bodenbrüter wie Feldlerchen, Rotkehlchen oder Rebhühner bei Gefahr fluchtartig ihren Brutplatz. Während ihrer Abwesenheit kann das Gelege auskühlen oder Nesträubern zum Opfer fallen. Rehkitze und Feldhasenkinder warten in Verstecken auf die Rückkehr ihrer Mütter, die sich stärken müssen, um ausreichend Milch für ihre Jungtiere zu produzieren. Stöbert Ihr Hund sie auf, sind sie völlig schutzlos. Selbst wenn Ihr Hund sie nicht verletzt: Schon ein fremder Geruch kann dazu führen, dass Eltern ihre Jungtiere aufgeben. Und auch wenn Ihr Hund nur wenige Schritte einem trächtigen Reh nachstellt, kann er durch den Jagdstress eine Fehlgeburt bei der Ricke auslösen. Andererseits droht auch Ihrem Hund Gefahr: Wildschwein-Frischlinge werden bis zu vier Monate gesäugt. In dieser Zeit verteidigt die Bache ihren Nachwuchs vehement. Trifft Ihr Hund auf eine Wildschweinmutter mit Frischlingen, ist mit einem Angriff der Muttersau zu rechnen.

Der natürliche Lebensraum von Wildtieren wird immer stärker eingeschränkt. Rückzugsorte, wo die Tiere ihren Nachwuchs ungestört aufziehen können, werden immer knapper. Jeder Tierfreund, dem Artenvielfalt und das damit verbundene ökologische Geleichgewicht wichtig sind, sollte daher unabhängig von den lokalen Regelungen in dieser Zeit, in der die Wildtiere besonders verletzlich sind, auf ihren Schutz achten und seinen Vierbeiner anleinen und auf den Wegen bleiben.

Was bedeutet „freie Landschaft“?

Die Auflagen der Brut- und Setzzeit gelten vor allem dort, wo Hunde sonst ohne Leine laufen dürfen: in der sogenannten „freien Landschaft“. Dazu zählen Waldflächen und freie, unbebaute Flächen – auch wenn sie innerhalb von bebauten Ortsteilen liegen. Auch die Wege und Gewässer zählen zu den Flächen der freien Landschaft. Nicht zur freien Landschaft gehören zum Beispiel öffentliche Straßen und Wege, Hofflächen und Gärten, Parks, Felder für Gartenbauflächen sowie Baumschulen und Obstanbauflächen. Aber auch hier gilt: Erkundigen Sie sich am besten bei deinem Ordnungsamt oder Ihrer Gemeinde, welche Flächen zur „freien Landschaft“ zählen. Vielleicht finden Sie so auch Auslaufgebiete, die Sie und Ihren Vierbeiner weniger einschränken.

Tipps für abwechslungsreiche Gassi Runden an der Leine

Auch wenn an Ihrem Wohnort in der Brut- und Setzzeit Leinenpflicht besteht, muss auf den Gassi Runden keine Langeweile aufkommen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zur Beschäftigung und Auslastung an der Leine.

Vielleicht können Sie die Leinenpflicht sogar als Chance sehen: eine gute Gelegenheit, die Leinenführigkeit einmal wieder so richtig zu trainieren.

Für Spaß und Abwechslung sorgen auch die folgenden Gassi-Ideen:

Fahrradtour mit Hund: Im Frühling macht das Fahrradfahren wieder so richtig Spaß. Sitzt Ihr Hund im Hundekorb oder Fahrradanhänger, haben Sie ihn prima unter Kontrolle. Ein Päuschen mit Spieleinheit legen Sie dann einfach dort ein, wo die Leinenpflicht nicht gilt – beispielsweise in einer Parkanlage.

Spielzeug mitnehmen: Viele Hunde erleben eine Gassi-Runde ganz anders, wenn sie ein Lieblingsspielzeug dabeihaben, das getragen, geworfen und versteckt werden kann. Auch das Tragen, zum Beispiel von speziellen Hundetaschen, macht einigen Hunden großen Spaß und lenkt davon ab, dass Toben ohne Leine gerade nicht möglich ist. Schließlich muss die wichtige Tasche getragen werden!

Gemeinsame Fitness-Runde: Beim Joggen oder auch beim Canicross – einem Geländelauf für Hund und Halter – sind Sie mit Ihrem Hund durch eine flexible Leine verbunden. So kann Ihr Liebling sich so richtig schön auspowern – natürlich, nachdem Sie und Ihr Hund die Kondition Schritt für Schritt gemeinsam aufgebaut habt. Wichtig: Achten Sie bei Jogging- und besonders bei Canicross-Touren auf den Routenverlauf, damit kein Wildtiernachwuchs gestört wird.

Futtersuche: Lassen Sie Ihren Hund doch einmal seine Ration Futter bei eurem Spaziergang suchen. Nasenarbeit funktioniert auch an der Leine und ist eine schöne Form der Auslastung, ohne Ihren Hund zu sehr aufzudrehen.

Stadttour: Wie wäre es mit einem Stadttraining? Es gibt viel zu erschnüffeln, viel zu lernen und jede Menge neue Reize für Ihren Hund. Den gemeinsamen Stadtbummel können Sie und Ihr Hund vielleicht in einer Grünanlage ausklingen lassen, damit Ihr Hund sich noch ein bisschen austoben kann.

Schnüffelspaziergang: Manchmal reicht es schon, die Geschwindigkeit aus der ganz alltäglichen Gassi-Runde zu nehmen. Lassen Sie Ihren Hund doch einfach einmal so lange schnüffeln, wie er möchte. Das sorgt für Ausgeglichenheit und unaufgeregte Auslastung, trotz Leine.

Gassi-Runde mit Hundefreund: Gemeinsame Gassi-Runden mit anderen Hunden sorgen ebenfalls für Abwechslung – auch wenn sie an der Leine stattfinden. Auch ein „Playdate“ mit einem Hundekumpel auf einer eingezäunten Freilauffläche oder im Garten macht Ihrem Vierbeiner sicher Spaß.

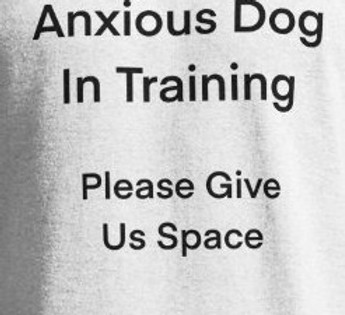

Selbstvertrauen stärken beim Hund – Angst & Unsicherheit

Sehr oft ist Reaktivität beim Hund ein Resultat aus Angst und Unsicherheit und wird missverstanden.

Es ist also wichtig, sich die Stärkung des Selbstvertrauens als Ziel zu setzen, so dass Ihr Hund entspannt durch den Alltag gehen kann. Ganz nebenbei fördern Sie dadurch auch die Bindung zu Ihnen und schaffen gemeinsames Verständnis und Vertrauen. Aber wie können Sie das Selbstvertrauen Ihres Hundes stärken? Hier erfahren Sie ein paar Tipps.

Warum ist das Selbstvertrauen Ihres Hundes so wichtig für euren Alltag?

Manche Leser kennen sicher die Situation, dass sie verunsichert sind, oder vielleicht sogar generell eher unsicher sind. Das bedeutet im Normalfall Stress zu haben. Man macht sich Gedanken, vielleicht schlägt es auf den Magen und man ist unkonzentriert … Ein ungutes Gefühl. Genauso ist es auch für einen unsicheren Hund. Stress (zumindest negativer Stress und Dauerstress) wirkt sich negativ auf die gesamte Gesundheit Ihres Hundes aus.

Nehmen Sie die Sorgen Ihres Hundes ernst. Wir werden es vermutlich nicht schaffen, aus einem sehr unsicheren Hund den mutigsten Hund der Welt zu erschaffen, aber es ist wichtig und hilfreich, wenn Sie die Sorgen Ihres Hundes wahrnehmen. Das Selbstvertrauen vom Hund zu stärken bringt zudem viele positive Aspekte mit sich: Ihr Hund lernt nämlich, Ihnen zu vertrauen und findet in Ihnen Sicherheit – so kann er in schwierigen Situationen darauf bauen, dass Sie bereit sind, sich mit ihm auseinander zu setzen und ihm durch diese Situation durch zu helfen. Erfolgreich Schwierigkeiten zu meistern schweißt zusammen und die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Hund kann wachsen. Ein tägliches Arbeiten an seinem Selbstvertrauen und den Dingen, vor denen Ihr Hund Angst hat ist also unabdingbar.

Es geht nicht darum, dass Ihr Hund lernt, dass er der größte und stärkste Hund ist und andere dominiert. Ein dominantes Verhalten soll nicht gefördert werden Es gibt nicht DEN dominanten Hund, auch denn das immer noch gerne in den Köpfen herumirrt, denn Dominanz ist ein situatives Verhalten!

Das Training soll aber die Persönlichkeit Ihres Hundes stärken. Er soll mutig Situationen meistern, die er sich vorher nicht getraut hat anzugehen. Er soll lernen seine Fähigkeiten und Stärken zu nutzen. Vor allem soll er lernen, dass es keinen Grund gibt, ängstlich zu sein, solange er an Ihrer Seite ist und Sie gemeinsam die „Gefahren“ meistern. Ein selbstbewusster Hund hat es nicht nötig, seine Stärke anderen Hunden gegenüber zur Schau zu stellen. Es ist wie bei uns Menschen, Souveränität erkennt man doch eher an der Gelassenheit und der Art, wie man über den Dingen steht, ohne dabei arrogant oder überheblich zu sein.

Warum unsichere und ängstliche Hunde oft aggressiv reagieren …?

Mit zwei Strategien kann ein Hund mit Angst und Unsicherheit umgehen. Flucht und Angriff – also der Weg nach vorne oder der Weg zurück. Es zeichnet sich bei den Hunden eine Tendenz ab, was aber nicht bedeutet, dass ein Hund immer dieselbe Strategie wählt.

Wählt er den Weg nach vorne, hat er vermutlich gelernt, dass er so schneller aus der Situation kommt, die ihn stresst. Wenn kein Ausweichen möglich ist, weil er z.B angeleint ist oder aus einem anderen Grund seine Individualdistanz nicht wahren kann, ist es möglich, dass ängstliche und unsichere Hunde mit Angriff und Aggression reagieren. Hat der Hund dann damit auch noch Erfolg, wird das Verhalten generalisiert und Konflikte werden immer so gelöst.

Bei beiden Strategien hat der Hund gelernt, dass er von seinem Hundebesitzer keine Hilfe erwarten kann. Wenn Sie aber das Selbstbewusstsein Ihres Hundes stärken, wird er gerne mit Ihnen Wege beschreiten, vor denen er zuvor Angst hatte, weil er sich auf Sie und Ihre Unterstützung als starker Hundeführer verlassen kann.

Stärken des Selbstvertrauens, was kann ich machen?

Was fördert das Selbstbewusstsein mehr als Lob und Wertschätzung? Ich würde sagen: Nichts!

Loben Sie Ihren Hund immer dann, wenn er etwas gut macht. Das Lob darf auch ruhig einmal überschwänglich ausfallen, sofern Ihr Hund darauf gut reagiert. Die meisten Hunde mögen dabei eine hohe Stimmlage. Lächeln Sie auch gerne dabei, denn Ihr Hund achtet auf jede Ihrer Körperbewegungen und Gesten.

Neben dem Lob können Sie Ihrem Hund durch ein Spiel Ihre Anerkennung zeigen. Hier muss das Spiel sofort bei „guter Leistung“ beginnen, damit er das auch richtig verknüpfen kann. Vor allem die Interaktion mit Ihnen sollte hier im Vordergrund stehen. Zuhause kann eine Belohnung auch gerne mit Streicheln oder Kraulen erfolgen, aber bitte nicht im Freien. Sie könnten Ihren Hund hier zu sehr auf die Umweltreize konditionieren.

Futtergabe ist das wohl meist verbreitete Mittel für Lob. Bedenken Sie dabei aber, Futter ist eine Ressource. Rein für das Selbstvertrauen eignet sich meistens die soziale Interaktion mit Ihnen besser, so konzentriert sich Ihr Hund auf Sie als sicherer Begleiter und nicht auf das Spielzeug oder das Leckerli.

Das gemeinsame Meistern von Schwierigkeiten und das gemeinsame Erleben von Abenteuern fördert nicht nur das Selbstvertrauen, sondern auch die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Hund. Führen Sie Ihren Hund an die Aufgaben heran und belohnen Sie jeden noch so kleinen Schritt in die Richtung des für ihn so bedrohlichen Gegenstandes/Untergrundes oder was auch immer seine Angst auslöst.

Lassen Sie ihm dabei die Zeit, die er benötigt, seien Sie ruhig und gelassen. Warten Sie ab, bis sich Ihr Hund selber entscheidet, dass er mit Ihnen gemeinsam den Mut hat, sich der Aufgabe zu stellen.

Sicherheit durch Stabilität

Ihr Hund benötigt zweifellos Grenzen und ein klares Konstrukt, welches Sie ihm vorgeben. Konsequenz gehört in allen Erziehungsbereichen dazu, um Sicherheit und Vertrauen vermitteln zu können. Wenn Sie für Ihren Hund ein stabiler sicherer Hafen sind, braucht er keine Verantwortung zu übernehmen, die er gar nicht übernehmen möchte, sondern kann sich darauf verlassen, egal in welche Situation er kommt, dass er mit Ihnen an seiner Seite alles meistern kann.

Vertrauen Sie auch mal Ihrem Hund!

Souveräne Hunde sind heute selten geworden. Und vielleicht können Sie Ihren Hund auch nicht komplett umkrempeln, aber das soll auch nicht das Ziel sein. In erster Linie ist es wichtig, dem Hund die Angst vor gewissen Dingen nehmen zu können und Spaß am Training zu haben. Ziel soll es seine, eine gute Zeit miteinander zu verbringen und die Beziehung und Bindung zueinander zu fördern.

Warum Hundesport und Training wichtig sind

Die Bedeutung des Hundesports

Historische Entwicklung und moderne Perspektiven

Der Hundesport hat eine bemerkenswerte Wandlung durchlaufen. Seine Wurzeln liegen in der Ausbildung von Dienst- und Gebrauchshunden, wo anfänglich strikte Methoden und eine Fokussierung auf reinrassige Tiere vorherrschten. Diese exklusive Ausrichtung hat sich grundlegend verändert. Fortschritte in der Verhaltensforschung haben unser Verständnis für canine Kognition revolutioniert. Die Erkenntnis, dass Hunde komplexe soziale Strukturen besitzen, die denen ihrer Wolfsahnen ähneln, hat zu einem Paradigmenwechsel in der Ausbildung geführt. Moderne Ansätze basieren auf Respekt und artgerechter Förderung.

Vielfalt und Inklusion im modernen Hundesport

Heutige Hundesportvereine zeichnen sich durch Offenheit aus. Sie bieten ein breites Spektrum an Aktivitäten für Hunde jeder Rasse und Größe. Von Welpensozialisation bis hin zu anspruchsvollen Disziplinen wie Agility oder Rettungshundearbeit – das Angebot ist vielfältig. Qualifizierte Trainer setzen auf positive Verstärkung und spielerisches Lernen. Parallel dazu hat sich die Hundeernährung weiterentwickelt. Maßgeschneiderte Ernährungskonzepte haben die früheren, oft unausgewogenen Fütterungspraktiken abgelöst.

Verantwortung und gesellschaftliche Integration

Die Rolle von Hundehaltern und Sportvereinen ist heute bedeutender denn je. Sie tragen die Verantwortung für die optimale Entwicklung und Präsentation ihrer Hunde in der Öffentlichkeit. Entgegen gängiger Vorurteile sind gut ausgebildete Hunde keine Gefahr. Verhaltensprobleme resultieren meist aus inadäquater Erziehung oder unklaren Beziehungsstrukturen. Das Ziel des modernen Hundesports ist eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, die auf gegenseitigem Respekt und Verständnis basiert. Nur durch verantwortungsvolle Haltung und kontinuierliche Förderung kann ein positives Zusammenleben in der Gesellschaft erreicht werden.

Übergewicht bei Hunden

Die Zeitschrift unser Hund publiziert wie folgt, und wir stimmen hier voll zu!:

Zwischen Speckröllchen und Schattenrippe

Was das Gewicht deines Hundes wirklich über seine Gesundheit verrät - eine satirische Expedition in den

Die Leberwurstlüge

Ein ganz normaler Abend: Das Sofa knarzt unter einer Mischung aus Mensch und Hund. Auf dem Couchtisch thronen Käsewürfel, die ihren verführerischen Duft über das Wohnzimmer verströmen. Der Hund fixiert sie mit einer Hingabe, die in anderen Spezies als religiöse Ekstase durchgehen würde. Er bekommt natürlich einen ... Nur einen kleinen", murmelt sein Mensch und streichelt ihm über die bereits kaum noch tastbare Taille. Ein zweiter Käsewürfel folgt fünf Minuten später. Dann ein halber Cracker. Schließlich eine winzige Ecke Pizza. Es ist Liebe, sagt der Mensch. Es ist Lipogenese, sagt der Stoffwechsel.

Wenn das Gewicht zur Diagnose wird

Die Zahl auf der Waage ist bei Hunden weit mehr als eine triviale Kenngröße. Sie ist Symptom, Spiegel, Mahnung und in vielen Fällen ein stiller Hilferuf. Denn anders als der Mensch kann der Hund sein Gewicht nicht selbst beeinflussen. Er kann weder Kalorien zählen noch sich heimlich zum Fitnessstudio schleichen. Er lebt, isst und bewegt sich in einem System, das vollständig vom Menschen gesteuert wird - mit allen Konsequenzen.

Ein auffälliger Gewichtsverlust etwa ist nicht einfach nur ,,Sommerfigur", sondern häufig ein Indiz für ernsthafte Erkrankungen: Störungen des Magen-Darm-Trakts, wie etwa chronisch- entzündliche Darmerkrankungen (IBD), Pankreasinsuffizienz oder Parasiten, zählen zu den häufigsten Ursachen. Hinzu kommen hormonelle Dysfunktionen wie eine Schilddrüsenüberfunktion oder Morbus Addison. Auch psychische Ursachen wie Angst, Stress oder Depression nach Verlusten führen häufig zu Appetitlosigkeit und Muskelschwund. Patienten mit ungeklärtem Gewichtsverlust werden oft viel zu spät beim Tierarzt vorgestellt. Die Erklärung ist fast immer dieselbe: ,,Ich dachte, er frisst halt weniger, weil es wärmer ist." Oder: „Er ist eben wählerisch geworden." Tatsächlich ist das Fehlen von Körpermasse kein Lifestyle-Statement, sondern eine stille Katastrophe.

Die schleichende Sabotage des Idealgewichts

Nun wäre es schön, wenn das andere Extrem - Übergewicht - wenigstens besser erkannt würde. Doch weit gefehlt. Die Körperfülle des Hundes ist zum blinden Fleck im Wohnzimmer geworden. Ein Dackel mit Schwimmring? Niedlich! Ein Golden Retriever, der beim Spaziergang auf halber Strecke eine Pause braucht? Süß, der ist eben gemütlich! Selbst unter Fachleuten wurde Übergewicht lange als kosmetisches Problem gesehen - heute weiß man: Es ist eine der gefährlichsten chronischen Erkrankungen unserer Haustiere.

Die Zahlen sprechen für sich: Je nach Studie gelten 40 bis 60 Prozent der in westlichen Haushalten lebenden Hunde als übergewichtig oder adipös. Das entspricht ungefähr der Zahl der Menschen, die glauben, mit einem Low-Carb- Riegel am Nachmittag die Tiefkühlpizza vom Vorabend neutralisiert zu haben. Der Unter- schied: Hunde können sich weder belügen noch trösten - sie müssen mit den Folgen leben. Diese sind gravierend.

Übergewicht erhöht nachweislich das Risiko für:

Osteoarthrose und chronische Gelenkbeschwerden

Übergewicht belastet den Bewegungsapparat von Hunden in jedem Lebensalter. Bei heran- wachsenden Hunden kann eine übermäßige Kalorienzufuhr zu dauerhaften orthopädischen Schäden führen.

Auch bei ausgewachsenen, übergewichtigen Hunden führt das zusätzliche Körpergewicht zu einer übermäßigen Belastung von Gelenken und Bändern. Mögliche gesundheitliche Folgen sind Entzündungen der Gelenke (Arthritis), de- generative Gelenkveränderungen (Arthrose), Bandscheibenvorfälle und Kreuzbandrisse. Zusätzlich begünstigt Übergewicht die vermehrte Ausschüttung von Entzündungsstoffen im Körper, die das Fortschreiten entzündlicher Gelenkerkrankungen weiter fördern können. Die dadurch entstehenden Schmerzen verringern die Bewegungsfreude, was zu einem geringeren Energieverbrauch und in der Folge zu einer weiteren Gewichtszunahme führen kann.

Atemwegserkrankungen durch erhöhten Druck auf die Lunge

Bei übergewichtigen Hunden führen die vergrößerten Körpermasse zu einem erhöhten Sauerstoffbedarf. Gleichzeitig lagert sich vermehrt Fett im Brustraum ein, was den zur Verfügung stehenden Raum für die Lunge einschränkt. Diese doppelte Belastung - weniger Platz zum Atmen und ein gesteigerter Sauerstoffbedarf - hat zur Folge, dass das Tier schneller außer Atem gerät und unter Atemnot leiden kann. Die eingeschränkte Lungenfunktion wirkt sich direkt auf die Ausdauer des Hundes aus: Schon bei geringer körperlicher Belastung ermüdet er schneller und hat deutlich weniger Kondition. Aufgrund der Atembeschwerden und der mangelnden Energie verzichtet der Hund zunehmend auf Bewegung. Dadurch sinkt sein Energieverbrauch weiter - was eine zusätzliche Gewichtszunahme begünstigt und die bestehenden Probleme weiter verschärft.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Übergewicht trägt bei Hunden maßgeblich zur Entstehung sowie zur Verschlechterung bereits bestehender Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei. Eine der häufigen Folgen ist Bluthochdruck, der das Herz zusätzlich belastet. Positiv ist jedoch:

Durch eine gezielte Gewichtsreduktion lassen sich viele dieser gesundheitlichen Beeinträchtigungen wieder verbessern oder sogar rück- gängig machen.

Bei übergewichtigen Hunden wird überschüssige Energie in Form von Fettreserven im gesamten Körper gespeichert. Dabei lagert sich Fett nicht nur äußerlich, sondern auch inner- halb der Organe ab - man spricht von infiltrativer Verfettung. Besonders betroffen sind dabei lebenswichtige Organe wie Herz und Leber. Wenn Fett in das Herzgewebe eindringt, wird die normale Funktion des Herzmuskels eingeschränkt: Das Herz kann sich nicht mehr optimal zusammenziehen und seine Pumpleistung verringert sich.

Gleichzeitig steigt der Arbeitsaufwand des Herzens deutlich. Es muss nicht nur eine größere Körpermasse mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen, sondern auch gegen einen erhöhten Blutdruck in den Gefäßen anpumpen. Diese dauerhafte Überlastung führt mit der Zeit zu strukturellen Schäden am Herzen, die in eine Herzinsuffizienz münden können also eine unzureichende Leistungsfähigkeit des Herzens. Ein gezieltes Gewichtsmanagement ist daher entscheidend, um das Risiko für Herz-Kreislauf- Erkrankungen zu senken und die Lebensqualität des Hundes langfristig zu verbessern.

-

Hormonelle Störungen wie Insulinresistenz und Diabetes mellitus

Adipositas kann beim Hund zu erheblichen hormonellen Störungen führen, insbesondere zur Entwicklung eines Diabetes mellitus vom Typ II. Diese Form der Zuckerkrankheit entsteht durch eine sogenannte Insulinresistenz: Der Körper produziert zwar weiterhin Insulin, jedoch spricht das Gewebe nicht mehr ausreichend auf das Hormon an. Die Folge ist eine gestörte Blutzuckerregulation, da Insulin seine Wirkung im Stoffwechsel nicht mehr entfalten kann. Betroffene Hunde zeigen häufig typische Symptome wie gesteigerten Appetit (Polyphagie), gleichzeitig aber Antriebslosigkeit und Müdigkeit. Trotz des verstärkten Hungergefühls nimmt der Hund weiter an Gewicht zu, was die Insulinresistenz zusätzlich verstärkt - ein Teufelskreis entsteht.

Die gute Nachricht: Ein Typ II Diabetes mellitus lässt sich in vielen Fällen durch gezielte Maß- nahmen positiv beeinflussen. Insbesondere eine konsequente Diät und kontrollierte Gewichtsabnahme können die Insulinsensitivität des Körpers verbessern. Bei rechtzeitiger Diagnose und Behandlung ist es sogar möglich, dass sich der Diabetes vollständig zurückbildet.

Eine frühzeitige Gewichtskontrolle und engmaschige tierärztliche Betreuung sind daher entscheidend, um das Risiko hormoneller Folgeerkrankungen zu minimieren und die Gesundheit des Hundes langfristig zu stabilisieren.

Höherer Narkosemedikamentenverbrauch und schlechte Wundheilung

Übergewichtige Hunde stellen bei operativen Eingriffen ein erhöhtes Risiko dar - vor allem im Zusammenhang mit Narkosen und der an- schließenden Wundheilung. Ein wesentlicher Grund dafür ist das vermehrte Fettgewebe, das Narkosemittel speichert und damit deren Wirkung verändert. Um eine ausreichende Narkosetiefe zu erreichen, ist oft eine höhere Dosierung erforderlich. Gleichzeitig verzögert sich

durch die Fetteinlagerungen der Abbau dieser Medikamente in der Leber sowie deren Ausscheidung über die Nieren. Hinzu kommt, dass viele übergewichtige Hunde bereits unter ein- geschränkter Lungenfunktion und Herz-Kreis- lauf-Belastung leiden. Diese Faktoren erhöhen das Narkoserisiko zusätzlich und machen eine besonders sorgfältige Überwachung während und nach der Operation notwendig.

Auch die Wundheilung verläuft bei adipösen Hunden oft problematischer. Die Durchblutung des Gewebes ist aufgrund des übermäßigen Fettanteils reduziert, wodurch weniger Sauerstoff und Nährstoffe in die betroffenen Bereiche gelangen. Dies begünstigt Wundheilungsstörungen sowie das Auftreten von Infektionen nach operativen Eingriffen. Darum gelten übergewichtige Hunde bei tierärztlichen Operationen als Risikopatienten. Eine frühzeitige Gewichtskontrolle ist auch für die Sicherheit bei medizinischen Eingriffen von großer Bedeutung.

Infektionen und andere Schwierigkeiten

Übergewicht hat weitreichende Folgen für die Gesundheit und betrifft weit mehr als nur Beweglichkeit und Gelenke. Ein zu hohes Körpergewicht schwächt das Immunsystem, wodurch übergewichtige Hunde anfälliger für Infektionen und andere Krankheiten werden. Die körpereigene Abwehr kann Krankheitserreger weniger effektiv bekämpfen, was das Risiko für Entzündungen und chronische Beschwerden erhöht. Auch die Fortpflanzungsfähigkeit kann beeinträchtigt sein. Bei übergewichtigen Hündinnen verläuft eine Trächtigkeit häufig nicht komplikationsfrei: Das zusätzliche Fettgewebe kann den Hormonhaushalt stören, das Risiko für Geburtsprobleme erhöhen und den Geburtskanal durch Fetteinlagerungen einengen.

Ein weiteres häufiges Problem bei adipösen Hunden ist die sogenannte Fettleber. Dabei lagert sich Fett in die Leberzellen ein und beeinträchtigt deren Funktion. Die Folge ist eine reduzierte Leberleistung, was sich negativ auf den gesamten Stoffwechsel auswirken kann. Auch im Alltag zeigen sich deutliche Einschränkungen: Übergewichtige Hunde sind oft weniger belastbar, neigen zu Hitzestress, sind schneller reizbar und in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Dies alles wirkt sich direkt auf die Lebensqualität des Tieres aus.

Besonders gravierend: Übergewicht kann die Lebenserwartung eines Hundes um bis zu zwei Jahre verkürzen. Umgerechnet auf den Menschen wäre das vergleichbar mit einem 35-Jährigen, der sich dauerhaft ungesund ernährt und glaubt, gelegentliches Joggen könne die Folgen wieder ausgleichen.

Ein gesundes Körpergewicht ist eine zentrale Voraussetzung für ein langes, aktives und beschwerdefreies Hundeleben.

Die Kastrationsfalle - hormonell ins Ungleichgewicht

Ein oft übersehener Faktor beim Thema Gewicht ist die Kastration. Sie wird aus medizinischen oder verhaltensbiologischen Gründen empfohlen - doch was häufig nicht dazugesagt wird: Die hormonellen Veränderungen führen zu einer Reduktion des Energiebedarfs um bis zu 30 Prozent. Der Appetit dagegen steigt, da das Sättigungsgefühl hormonell gesteuert ist - insbesondere durch Leptin und Ghrelin, deren Balance nach einer Kastration gestört sein kann. Wenn das Futter also gleich bleibt, obwohl der Körper weniger Energie benötigt, passiert das, was auch bei Menschen nach einem Bürojobwechsel geschieht: Das Sofa wird zum neuen Zuhause - das Fett bleibt.

Die Kastration kann medizinisch sinnvoll sein - aber nur, wenn der Mensch danach bereit ist, umzudenken. Leider gibt es bei vielen keine automatische Umstellung der Futtermenge. Und viele reagieren erst, wenn die Gelenke bereits betroffen sind.

Füttern als Liebesbeweis - ein fataler Irrtum

Die vielleicht größte Ironie der Haustierhaltung: Wir lieben unsere Hunde- und genau deshalb füttern wir sie krank. Belohnung, Trost, Ablenkung, Aufmerksamkeit - alles fließt über den Napf. Der Hund bekommt morgens Futter, dann den Frühstückskrümel, mittags einen Keks, nachmittags Käsewürfel bei Oma Erna, abends etwas vom Grill. Und nachts? Eine Kaustange für die gute Nacht.

Bringen wir es auf den Punkt: In 90 Prozent der Fälle hat der Hund gar keinen Hunger - er will

Beschäftigung. Aber Futter ist für Menschen die bequemste Form von Kommunikation. Sprich: Statt mit dem Hund zu spielen, werfen wir ihm Futter hin. Statt Bindung aufzubauen, bauen wir Fett auf.

Dabei gibt es Alternativen: Intelligenzspiele, Suchaufgaben, Tricktraining. Wer seinem Hund wirklich eine Freude machen will, schenkt ihm Aufmerksamkeit, nicht Kalorien.

Der Körperlügen-Index – wie man sich selbst austrickst

Ein besonders delikates Problem ist die Selbsttäuschung. Über 50 Prozent der Halterinnen übergewichtiger Hunde schätzen deren Gewicht als „normal" ein. Noch schlimmer: Je mehr übergewichtige Hunde es im sozialen Umfeld gibt, desto weniger auffällig erscheint das Problem. Das nennt sich im Fachjargon: normative Verschiebung der Wahrnehmung". Oder laienhaft gesagt: Wenn alle Hunde dick sind, fällt dein dicker Hund nicht mehr auf. Tierärzte kämpfen gegen diese kollektive Verblendung mit haptischen Modellen, sogenannten Body Condition Scores (BCS), anschaulichen Schaubildern und sogar digitalen Gewichtstagebüchern. Doch solange das „Ach, der ist halt kräftig" lauter ist als der Tierarzt, wird sich wenig ändern.

Wege aus der Gewichtsfalle

Der Weg zu einem gesunden Gewicht beginnt mit Ehrlichkeit. Wiegt der Hund zu viel? Wenn ja: Warum? Gibt es medizinische Ursachen? Hat sich das Bewegungsverhalten verändert? Gibt es unerkannten Stress? Wird zu viel, zu energiereich oder falsch gefüttert?

Die Maßnahmen selbst sind kein Hexenwerk:

. Ein strukturierter Diätplan - abgestimmt mit Tierärzt:innen oder Ernährungsberater:innen . Bewegung - regelmäßig, angepasst an Alter und Fitness

. Futtermanagement - inkl. Abwiegen, Reduktion von Leckerli und Redefinition von Belohnung

• Verhaltenstraining - für Hund und Mensch

Es lohnt sich. Denn mit jedem Gramm, das verschwindet, kehrt Lebensqualität zurück. Hunde werden aktiver, gesünder, fröhlicher. Und Menschen? Lernen, dass Fürsorge manchmal bedeutet, auf den Käse zu verzichten.

Der Napf ist kein Ersatz für Aufmerksamkeit

Am Ende geht es nicht ums Gewicht. Es geht um Beziehung. Um Respekt vor einem Lebewesen, das uns ausgeliefert ist und uns bedingungslos vertraut. Ein Hund fragt nicht, warum sein Napf voller Industriefutter ist. Er frisst. Er freut sich. Und wenn er lahmt, röchelt oder sich nicht mehr wälzen kann, dann leidet er - still, loyal, tragisch.

Der Hund ist, was wir aus ihm machen. Und manchmal bedeutet Liebe eben nicht „noch ein Leckerli", sondern: Schluss damit.

Martina Fischer

Der gefährliche Hund

Ein nicht richtig erzogener Hund kann erhebliche Gefahren für Menschen und Tiere darstellen und hat weitreichende gesellschaftliche Folgen. Die Verantwortung für das Verhalten eines Hundes liegt stets beim Halter, denn Erziehung entscheidet, ob ein Hund als soziales Familienmitglied oder als Risiko wahrgenommen wird.

### Die Gefährlichkeit von Hunden

Hunde sind von Natur aus soziale Tiere, die klare Strukturen und Regeln benötigen. Fehlende Erziehung oder falsche Haltung können jedoch dazu führen, dass sie aggressives oder unberechenbares Verhalten zeigen.

- *Aggressionsverhalten:* Unsicherheit, Angst oder Dominanzverhalten können in Bissvorfällen enden. Diese sind häufig keine spontanen Angriffe, sondern das Ergebnis von Fehlverhalten des Halters in der Sozialisierungsphase.

- *Fehlende Kontrolle:* Ein Hund, der nicht gehorcht, kann Verkehrsunfälle verursachen, Passanten gefährden oder andere Tiere angreifen.

- *Physische Stärke:* Insbesondere große oder kräftige Hunde können, wenn sie außer Kontrolle geraten, schwerwiegende Verletzungen verursachen.

### Gesellschaftliche Auswirkungen

Die Auswirkungen unzureichender Hundeerziehung betreffen nicht nur den Halter, sondern die gesamte Gesellschaft.

- *Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung:* Wiederholte Berichte über Beißvorfälle führen dazu, dass Menschen Angst vor Hunden entwickeln – auch vor friedlichen Tieren.

- *Gesetzliche Konsequenzen:* Gemeinden reagieren mit strengeren Vorschriften, Leinenpflichten und Maulkorbzwang, was auch verantwortungsbewusste Halter betrifft.

- *Image-Schaden für bestimmte Rassen:* Bestimmte Hunderassen werden vorschnell als gefährlich abgestempelt, obwohl das Fehlverhalten meist aus falscher Haltung entsteht.

- *Gesundheits- und Kostenbelastung:* Tierärztliche Behandlungen oder medizinische Versorgung nach Beißvorfällen verursachen zusätzliche Kosten für das Gesundheitswesen.

### Bedeutung von Erziehung und Verantwortung

Eine gute Hundeerziehung fördert nicht nur Sicherheit, sondern auch das soziale Zusammenleben.

- *Frühe Sozialisierung:* Welpen müssen früh lernen, mit Menschen, Kindern, Geräuschen und anderen Tieren umzugehen.

- *Klare Regeln und Konsequenz:* Hunde brauchen eine klare Führung, um Vertrauen und Orientierung zu entwickeln.

- *Training und Beschäftigung:* Ein ausgelasteter Hund ist weniger stressanfällig und zeigt seltener unerwünschtes Verhalten.

- *Verantwortungsbewusstsein:* Jeder Hundehalter trägt die Pflicht, das Verhalten seines Tieres zu kontrollieren – zum Schutz der Gesellschaft und des Tieres selbst.

Ein nicht erzogener Hund ist kein „böses Tier“, sondern meist das Ergebnis menschlichen Versagens. Gesellschaftlich führt mangelnde Hundeerziehung zu Angst, Misstrauen und verschärften Regeln – während verantwortungsvolle Haltung und konsequente Erziehung ein friedliches Miteinander von Mensch und Hund ermöglichen.

Platzhalter

Platzhalter

Platzhalter

Platzhalter

Platzhalter

Platzhalter